长江中下游及与之相连的洞庭湖和鄱阳湖是我国特有物种长江江豚仅有的家园。上世纪90年代,这里生活着约3000头长江江豚。随着人们对长江黄金水道的过度开发和利用,长江生态环境遭受到日益严重的破坏,鱼类资源日渐减少,这意味着长江江豚赖以生存的家园遭到破坏,饵料资源严重短缺。

长江不但容不下白鱀豚、白鲟、中华鲟,而且极可能容不下长江江豚。我们不能让长江江豚坐以待毙,必须为它们寻觅新的家园,必须为它们寻觅充足的饵料。

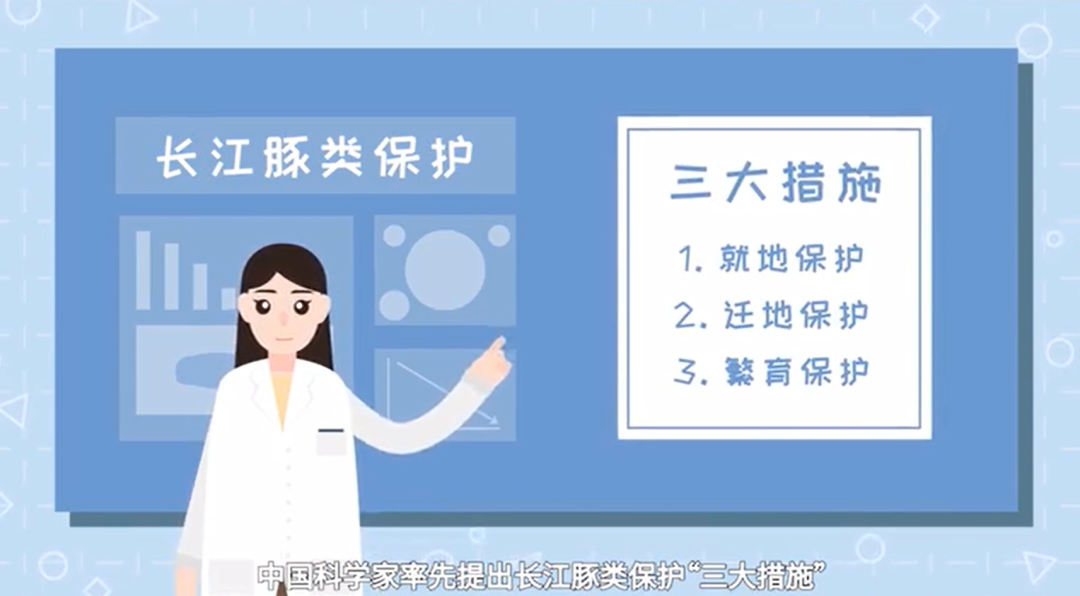

1986年,首届“淡水豚生物学与物种保护国际学术讨论会”在武汉召开。中国科学家率先提出长江豚类保护三大措施,其中最重要的措施之一是立即开展长江豚类的迁地自然保护,即将一部分长江江豚迁出长江,转移到比长江更安全的自然水域,实施保种和保护。待未来长江环境变好时,再将这些长江江豚的后代迁回长江,让长江江豚永留长江。

在经历了漫长的探索、失败、坚持之后,科学家们建立了长江江豚迁地自然保护理论,形成了完整的迁地自然保护技术体系,包括种源和迁地水域选址、种群健康及遗传管理,以及恢复长江自然种群技术等。

经过多年的调查和论证,确定湖北天鹅洲故道适合用于开展长江豚类迁地保护。1990年,首批5头长江江豚从长江干流迁入天鹅洲。随后开展的监测研究结果表明,它们完全适应天鹅洲故道,并且能够自然繁殖。1992年,湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区成功建立。

至2021年,该迁地自然保护区中有长江江豚约100头,以湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区为引领,先后推动在湖北、湖南、安徽建成了新的长江江豚迁地自然保护区。与此同时,湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区还先后向这些新建的迁地自然保护区输出了6头长江江豚。

作为迁地自然保护的重要技术支撑,人工环境中长江江豚繁育保护也取得了系列成功。到目前为止,在武汉白鱀豚馆和天鹅洲人工网箱中,已先后成功繁育了5头长江江豚,并且第二代繁殖也取得了成功。

迁地自然保护并非长江江豚保护的最终目标,自然栖息地修复和恢复、野化放归自然、复壮自然种群是迁地自然保护的最终愿景。目前长江大保护正迅速恢复长江江豚的自然栖息环境,10年禁捕为长江江豚的食物与资源恢复提供了千载难逢的机会。

中国科学院水生生物研究所、湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区、湖北新螺段自然保护区等单位,正合力开展长江江豚野化和逐步回归自然水域的实验,迁地自然保护取得成功,避免了长江江豚物种灭绝的风险,为长江江豚回归长江和两湖奠定了坚实的基础。中国科学家的原创性贡献凝练成了“中国经验”,得到了国际学术界的广泛认可,并被称为小型鲸类成功保护的“示范”。

快速入口

快速入口