十一月深秋,洪雅县国有林场层林尽染,叠翠流金。工人们正在林隙间补植八月竹苗,为这片生态碳库添上新绿。作为川西重要的生态屏障,这里不仅是全国碳汇试点单位之一,更是一座持续呼吸的“绿色银行”。

“绿水青山就是金山银山”的理念在这里深入实践。十多年前,场区还有大片人工柳杉纯林,生态功能单一、固碳能力有限。如今,通过“精准提升森林质量”“立体消纳碳汇资源”与“碳汇+”多元拓展,林场逐步探索出“增绿又增收、固碳又富民”的发展路径。

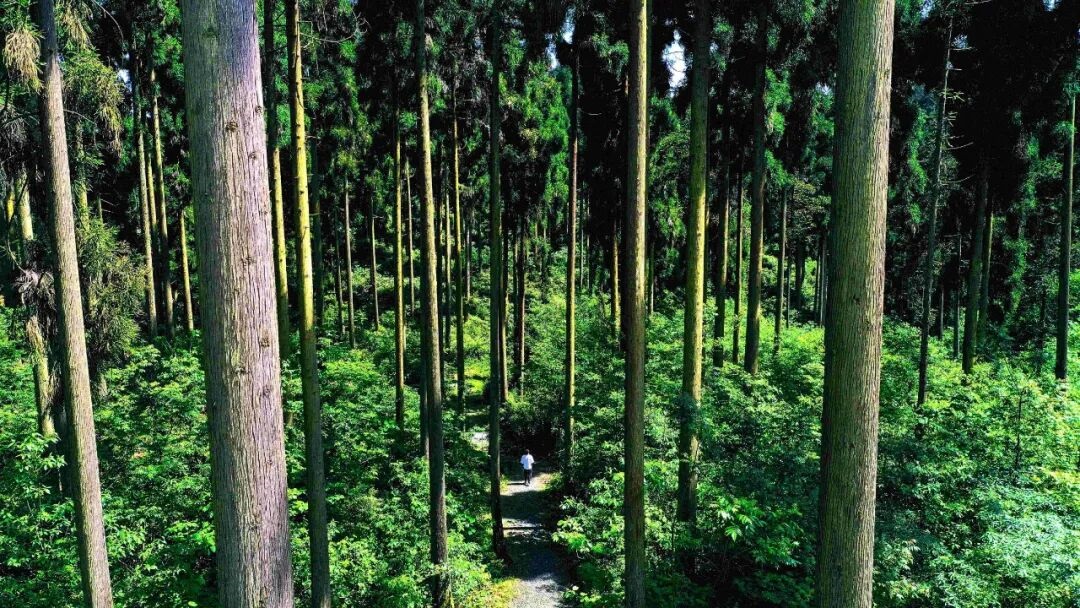

洪雅县玉屏山林海

一片林的固碳升级之路

2024年起,洪雅县国有林场启动森林质量精准提升工程,累计投入15.25亿元,实施生态修复6.49万亩,森林蓄积年均增长14.4万立方米,人工林单位蓄积达19.2立方米,是全国同类林分的3.4倍。

“我们从源头抓起,建成了全省首个杉木第3代无性系种子园,良种材积增益超30%。”洪雅县国有林场国家级杉木柳杉良种基地管理中心负责人介绍。苗圃中整齐的杉木苗如同“碳捕手”,吸收二氧化碳的能力远超普通苗木。

在林下,探索出“林竹共生”的复合经营模式。3万余亩中近熟林通过抚育间伐,保留木株数控制在50株左右,郁闭度不低于0.6,形成“上有乔木遮阴、下有竹笋生长”的立体结构。初步监测显示,该模式年增碳汇可达4.41万吨,实现“林上增汇、林下增收”。

玉屏山近自然经营

针对上世纪种植的柳杉纯林,林场采用“抽针补阔”方式,补植桢楠、香樟等乡土树种,改造退化林9000余亩。行走在改造后的林间,桢楠幼苗在柳杉林荫下茁壮成长,形成层次丰富的混交林。管护站技术员老陈说,经初步测算,每年可实现增汇1170吨,达到生态与经济效益双赢。

高庙罗汉山现代竹产业基地

碳汇价值的多元实现路径

有了“碳家底”,如何“变碳为宝”?洪雅县国有林场提出“公益性消纳与有偿性消纳双轮驱动”,构建起立体化碳汇消纳体系。

林场与科研机构合作,设置35个固定监测样地,对5.6万亩森林开展碳汇潜力测算。结果显示,年固碳量达2.8万吨,潜在市场价值超200万元/年。这一成果吸引了多家企业前来合作,推动碳汇走向市场。

2023年,林场完成5963.8亩森林碳汇的审定核算,编制完成《森林经营碳普惠项目审定与减排量核查报告》,预计实现碳汇交易收益59万元,实现碳汇价值转化“零突破”。碳汇项目负责人指出,此次核算与审定工作,为后续全面参与国内乃至国际碳市场交易,奠定了方法学基础与规范核查路径。

在公益层面,林场每年投入千万元管护经费,守护98.8万亩森林。站在玉屏山野鸡坪上,护林员望着远方新造的碳汇林说:“这片林子不仅固碳,更是我们留给子孙的绿色银行。”

玉屏林海远眺瓦屋

碳汇+:一片林带活一方经济

将生态资源转化为经济财富,是“两山”转化的关键。林场以“碳汇+”为抓手,推动森林资源多元增值。

“碳汇+森林康养”是其中亮点。玉屏山森林康养基地从洪雅走向全国,2025年1—9月接待游客约12万人次。来自成都的游客李女士说:“在这里呼吸一天,能‘洗’掉一周的疲惫。”基地形成“以林促旅、以旅兴林”的良性循环,带动周边农家乐、民宿蓬勃发展。

玉屏山森林康养

“碳汇+林下经济”同样成效显著。林下种植八月竹6.9万亩,年产值预计4140万元;厚朴、石斛等中药材3380亩,年产值超千万元。洪雅县国有林场通过“林场+企业+农户”模式,带动药农种植云木香、川牛膝等1309亩,助农增收可超100万元。正在林间采收石斛的药农老王笑着说:“以前出去打工,现在守着林子就能赚钱,日子越过越甜。”

八面山铁皮石斛种植基地

更值得一提的是“碳汇+司法”创新机制。洪雅县检察院、法院、林业局联合印发文件,建立“司法+林业碳汇”工作机制,累计归集生态修复赔偿金1200余万元。县林业局负责人表示:“这套机制让破坏生态者付出代价,让修复生态者有动力,形成法治闭环。”

未来之路:从“碳库”到“共富样本”

面向未来,林场仍将围绕“碳”字推进工作:计划新增造林1.2万亩、抚育中幼林3.5万亩、开展近自然经营5万亩以上;深化与高校、科研机构合作,构建“产学研用”协同机制;拓展碳消纳渠道,提升“碳汇+”品牌影响力。

林场相关负责人表示,当前重点包括两大核心任务:一是筑牢生态安全屏障,科学管护森林资源;二是推动生态价值转化,实现绿色发展增效。如今,这片林海不仅有效发挥了固碳增汇的生态功能,更通过创新机制实现了生态惠民、产业富民。

夕阳西下,护林员的脚步声渐渐远去,而这片森林的固碳故事仍在继续。在这里,每一棵树都是生态文明的见证者,每一片叶都在诉说着绿水青山变成金山银山的动人故事。

快速入口

快速入口