有这样一位大学教授,在高校从教37载,门下弟子众多,且注重野外科考,坚持一线调研;有这样一名动物学家,30多年来致力于秦巴山区脊椎动物的分类和区系研究,对飞禽走兽均有研究涉猎,更是秦岭金丝猴研究的开创者,早年间奔走呼吁秦岭金丝猴的保护,并倡导建立了以保护金丝猴、大熊猫为主的周至自然保护区——他就是西北大学生物系的陈服官教授。然而,极少有人知晓,陈服官很早就开始呼吁保护濒危物种朱鹮,并曾参与朱鹮的最初调查,后又多次带队在陕西省内复查野外朱鹮的分布和数量。

陈服官1955年毕业于北京大学生物系,并于当年10月分配至西北大学任教。1956年至1966年,陈服官参与了秦巴山区近20个县的兽类调查和标本采集,对秦巴地区鸟类分类区系进行了调查研究,并参加编著了《中国经济动物志(鸟类)》和《秦岭鸟类志》。

1978年,中国科学院动物研究所将寻找朱鹮的工作正式列入国家课题,并于秋季启动了野外调查。1978年12月,陕西省林业部门邀请西北大学的陈服官、闵芝兰参加野生珍贵动物保护调查座谈会,讨论成立陕西省野生动物资源保护调查办公室、落实朱鹮调查等事宜。1979年2月至9月,陕西省组织力量在省内开展了朱鹮调查,实地走访了陕西省内的14个县和甘肃的武都、徽县,并于10月份撰写了《朱鹮调查报告》。但遗憾的是,此次调查中没有见到朱鹮。

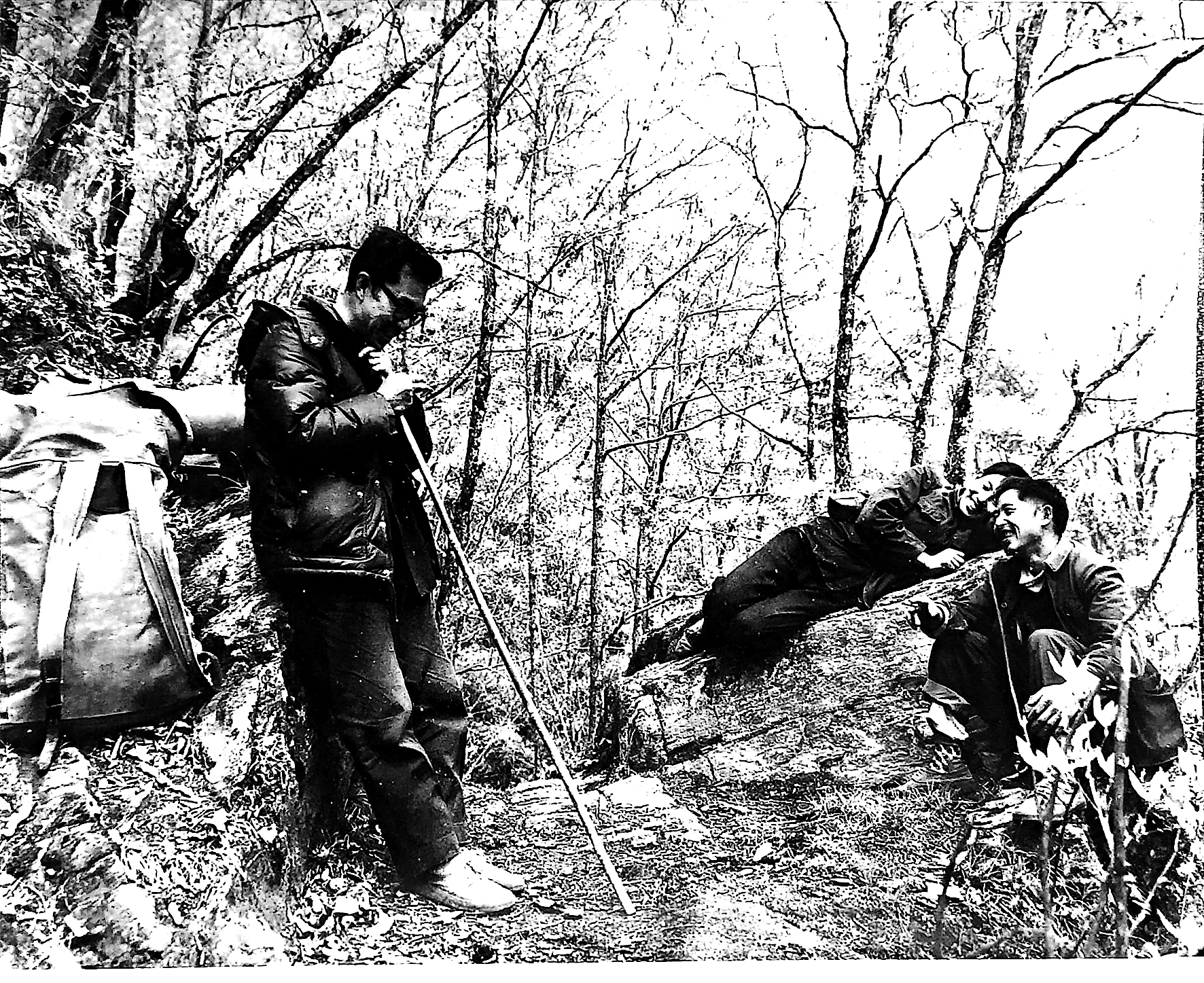

20世纪70年代,陈服官(左一)在秦岭野外考察

1979年冬季,担任中国野外朱鹮考察队负责人的刘荫增抵达西安后,首先找到西北大学的陈服官、闵芝兰等同行。经过一年多的艰辛寻找无果后,由于学校教学工作的需要及外出经费的匮乏,陈服官和别的专家都无奈地离开了朱鹮考察队。

1981年5月下旬,刘荫增先生带队在洋县发现了7只朱鹮之后,陕西省林业部门继续组织过朱鹮的调查,且获得了一些新的线索;后来,群众又提供了一些朱鹮分布的线索。

1982年至1990年,陕西省林业部门根据获得的朱鹮线索,组织省内林业、科研和大专院校等单位,先后10次共300多人在汉中、安康、商洛、宝鸡和西安的30多个县开展了朱鹮现状、历史和灭绝原因的调查。其间,陈服官曾多次带队开展野外鸟兽调查。经不完全统计,1982年至1983年,陈服官前往太白县开展野外调查;随后,又去佛坪县进行野外调查;1987年,陈服官接受陕西省林业部门的委托,开展了朱鹮数量调查课题任务;1989年,陈服官所在的西北大学生物系开展了关中、商洛地区朱鹮分布和数量调查:5月至6月,西北大学5名教师和26名学生组成了朱鹮调查队,在关中、商洛地区的13个县(市)、57个乡和镇、111个村进行实地专业调查,对朱鹮的分布和数量进行了摸底和复查;7月25日,完成了《关中、商洛地区朱鹮调查报告》。

除此之外,陈服官教授在任教期间还培养了很多的野生动物保护、研究和管理骨干人才,一些学生后来成为各研究领域的翘楚。同时,他还接受陕西省林业部门的委托,在西北大学专门为省内各市县动物保护部门选派的干部开设培训班,并经常去秦岭的保护区进行业务培训,指导保护区工作人员开展动物研究和保护区管理。多年以后,陕西师范大学于晓平教授在《朱鹮春秋》一书中写道,“感谢两位年逾古稀的老者,陕西师范大学生物学系的教授王廷正老先生和西北大学生物学系的教授陈服官老先生,他们长期为朱鹮的保护研究出谋划策……”

陈服官教授是秦岭生物多样性研究的开拓者与生态保护事业的先行者。作为扎根西北37载的鸟类专家和动物学家,在朱鹮拯救行动中,他既是早期科学考察的骨干力量,也是保护理念的积极传播者,其主持的多次全域性调查为朱鹮种群保护提供了关键数据支撑。

这位西北大学德高望重的学者的毕生求索,奠定了秦岭动物保护研究的学术根基,更铸就了科研工作者将论文写在祖国大地上的精神丰碑。其践行的科考与实践并重的理念,至今仍为秦岭动物保护提供着方法论启示。(孙亚东)

快速入口

快速入口