浙江丽水 系统修复湿地生态 守护生物多样精彩

——浙江省瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程湿地修复典型案例

摘要:近年来,浙江省丽水市积极践行“山水林田湖草是生命共同体”理念,全力推进瓯江山水工程实施,针对湿地保护管理缺失、人类活动干扰和水循环不畅导致的湿地生态系统退化等问题,丽水多部门协同联动,聚焦九龙湿地、云和梯田湿地、景宁望东垟湿地、庆元黄皮湿地等典型湿地开展生态修复,通过科学布局水系连通、恢复湿地基底、修复野生动物栖息地等措施,完成湿地修复面积5302公顷,实现湿地与山水林田湖草之间的良性生态循环,构建起生物和谐共生的家园。

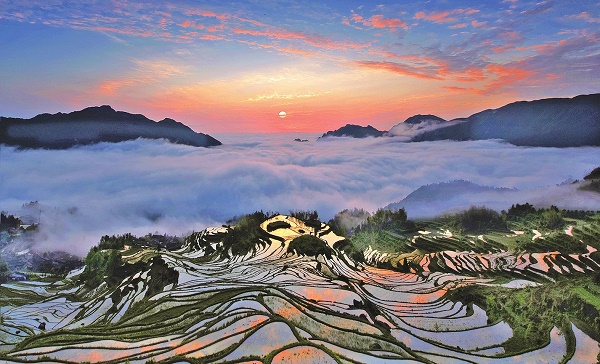

云和梯田

望东垟湿地

黄皮湿地

九龙国家湿地公园

案例背景

丽水地处浙江西南部,全市森林覆盖率达81.7%,是生物多样性丰富的生态宝库,也是华东地区重要的生态屏障。丽水湿地资源丰富且类型多样,涵盖河流、高山沼泽、滩涂湿地等类型,拥有莲都九龙、云和梯田2个国家级湿地公园,青田鼋、望东垟和大仰湖3个省级自然保护区。其中,九龙湿地是浙江省内连片面积最大的河流湿地,独特的“水上森林”奇观和萤火虫景观全国罕见;望东垟湿地为“华东第一高山湿地”,江南桤木山地森林沼泽群落在全国罕见;云和梯田以梯状稻田湿地为核心,形成“湿地—农田”复合系统,是候鸟迁徙的重要停歇地;黄皮湿地则保留原始高山草甸风貌,莼菜湖等生态系统保存完好。这些湿地不仅在调节气候、涵养水源等方面发挥着关键作用,还为众多野生动植物提供了适宜的栖息繁衍场所。

针对人类活动干扰、保护管理缺失、外来物种入侵和水循环不畅等导致湿地生态系统退化问题,2021年,依托瓯江山水工程的实施,丽水以基于自然的解决方案和“一体化”思维对瓯江全域开展修复,重点聚焦九龙湿地、云和梯田湿地、景宁望东垟湿地、庆元黄皮湿地等典型湿地,通过疏通水系堵点、构建生态护岸、恢复本土植被等措施,重建湿地水文循环与生物栖息环境,恢复湿地生态功能。

主要做法

多方联动,系统推进湿地生态修复。构建“多部门协作、科技支撑、社会共治”的协同机制,整合自然资源、水利、生态环境、农业农村等多部门力量,统筹推进湿地修复与管护。与中国科学院等科研机构开展合作,通过生态本底调查摸清湿地“家底”,针对性开展修复技术研究,例如黄皮湿地联合高校完成生态系统调查,精准制定修复方案;九龙湿地携手萤火虫研究中心优化栖息地设计方案。同时,建立湿地保护联合巡查机制、人大代表与公益诉讼检察建议“双转化”工作机制,并依托检察云平台吸纳志愿者参与监督,凝聚湿地保护合力。针对九龙湿地中华秋沙鸭栖息地保护,检察机关联合相关部门与专家,调整优化沿岸实施项目方案,通过设计绕道、增加生态屏障等,为中华秋沙鸭留足宝贵的栖息空间,切实守护湿地生态安全。

连通水系,筑牢湿地生态安全屏障。科学调控补水,畅通湿地水系循环。九龙湿地依据萤火虫、绿头鸭等关键物种需求,确定0.5立方米/秒的生态补水规模保障生态基流,并疏通17处水系堵点,引大溪江水入湿地,增强水体的流动性与自净能力。望东垟湿地通过优化水网布局、分段筑坝蓄水、设置蓄塘围堰等方式,合理引导水流,实现分段溢水漫流,恢复湿地水位保持。云和实施“湿地﹢梯田”整治工程,加强灌溉水源、灌渠梳理等建设,修复梯田沟渠水系,恢复湿地水涵养功能。

构筑自然韧性护坡,优化防冲排水体系。九龙湿地采用石宾笼护坡、松木桩护坡、阶梯式溢流堰坝以及补植耐涝植被等措施,构建具有柔性、透水性及整体性的生态堤岸,有效分散洪水冲击,并设置柔性引洪通道,2024年成功抵御洪水冲击,栖息地损毁风险降低70%。云和梯田采用干砌块石的方式修复田埂田坎,治理水土流失点,恢复种植条件,改善湿地自然风貌。

综合施策,推进湿地生物多样性保护。修复湿地基底,提升湿地生态环境。针对望东垟湿地退化、消失的湿地基底,就地取土平整、恢复地形,重建植被生境,并在溪流和低洼地区增加明水截留,恢复明水面积与蓄水容量,增强区域水土保持能力。黄皮湿地则聚焦区域整治,全面清理上下湖区域内的垃圾和旱化植物,拓宽国家一级保护植物莼菜的生长空间,同步改善水体与土壤环境,为野生动物营造优质栖息空间。

优化植被结构,恢复多样植物群落。望东垟湿地针对区域内零星竹类、杂灌木等进行抚育清除,促进沼原草、灯芯草等高山沼泽型植被群落恢复。黄皮湿地以补种泡桐、木荷、枫香等本土树种为抓手,完善植被垂直结构,提升湿地生态系统稳定性。九龙湿地采用“清障、补植、重塑”综合手段,清除空心莲子草等入侵植物,补植紫花地丁、紫云英等本土植物,并利用白茅草等原生先锋植物改良土壤,搭配种植菖蒲、芦苇等水生植物,重塑水生植物群落,优化水生生物栖息空间。

修复关键物种栖息地,守护湿地生物家园。九龙湿地依据动物习性分区施策,为萤火虫营造浅水湿地泡,将中华秋沙鸭栖息地设为核心保护区并加强巡逻保护,为鹭鸟建立生态安全缓冲区,补种芦草、荻等植物构建隔离带,设立营巢和觅食地友好设施,为其提供食物与栖息之所。望东垟湿地修复避开动物繁殖期、觅食期,控制人类活动范围,最大程度减少对野生动物生存环境的干扰,守护湿地生物的栖息家园。

数字赋能,强化湿地智慧监管。构建全域覆盖、动态感知的智慧监测网络,实现湿地生态环境的精细化管理。望东垟湿地构建涵盖水文、气候、生物多样性等要素的动态监测体系,依据监测数据优化保护修复措施。九龙湿地构建“湿地大脑”智慧监测体系,实时监测水质、物种及生态变化,提升湿地管理的精准性与时效性。

取得成效

生态质量逐步向好,生物多样性显著提升。湿地水生态功能有效恢复。九龙湿地枯水期生态基流保证率达到100%,水环境容量及自净能力显著提升,水质基本达到Ⅲ类标准。望东垟湿地明水面、潮湿区域(土壤含水率>50%)明显增加,明水面区域由原来的4095.73平方米增加至24747.70平方米,扩大了5倍;潮湿区域面积增加0.5倍;水源涵养能力提升3.6倍,且持续时间明显延长,有效改善了湿地生态环境。

生物多样性显著恢复。九龙湿地新增鸟类记录14种;昆虫及无脊椎动物百种以上,其中4种为全球新物种昆虫;观测到国家一级保护动物中华秋沙鸭16只;萤火虫栖息地恢复近1000平方米,萤火虫种群数量在2024年达到100万只以上。望东垟湿地下游江南桤木林生长势头逐步增强,高山沼泽型植被如沼原草、灯芯草、华东藨草等数量和面积逐步恢复增加。云和梯田修复梯田湿地4500余亩。2022年,国家一级重点保护鸟类黄腹角雉首次在梯田被观测到,白鹭、小杜鹃、金斑鸻等许久未在梯田出现的鸟类也频繁现身。

生态价值红利释放,区域经济可持续发展。依托“萤火虫星海”“千年梯田”等生态IP,文旅产业蓬勃发展,九龙湿地2024年接待游客约55万人次,旅游总收入超2000万元,带动周边民宿、农家乐等产业收入大幅增长;云和梯田2024年1月至10月共接待游客287.19万人次,同比增长198.37%,农产品亩均收益达3000元~4000元。同时,湿地修复项目还为当地创造大量就业岗位,促进居民增收。九龙湿地新增湿地巡护、绿化养护等113个就业岗位,带动村民年均增收约370万元;云和梯田带动周边村民回归创业,开发特色民宿175家,民宿户均年营业额超20万元,让当地村民在家门口就能享有生态红利。

科普宣教不断突破,保护意识深入人心。依托自身湿地生态特色开展自然教育,带动公众形成爱护湿地、保护自然的自觉。九龙湿地打造“湿地﹢研学”模式,开发6套研学课程,开展生态研学活动32期,受众达8000余人,荣获“浙江省十大最具特色湿地”“守望萤火·华东萤火虫研究和保护基地”等多项荣誉;云和梯田入选中国重要农业文化遗产、国家湿地公园等,并作为“中国山水工程”典型案例亮相联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会(COP15),向世界展示全球梯田文化及生物多样性保护云和方案。 (王若昕 崔玉茹 荣月静)

(浙江省丽水市自然资源和规划局供图)

快速入口

快速入口